10月15日(日)に催された広島安野の「第16回中国人受難者を追悼し平和と友好を祈念する集い」に初めて参加しました。前日の集会と集いを主催した「広島安野・中国人被害者を追悼し歴史事実を継承する会」(以下「継承する会」)の皆さんには大変お世話になりました。

以前から安野の追悼式に参加しようと思っていましたが、内田雅敏弁護士から「西松安野友好基金運営委員会による追悼式は終了して、継承する会が行うようになった」と聞いて、少し参加意欲が低くなっていました。参加しようと決意したのは、昨年10月26日、日中国交正常化50周年を記念して中国国際交流協会が主催したオンライン会議で原水禁の金子哲夫共同代表と同席したことです。

私は席上、日中労働者交流協会(以下「日中労交」)が日中国交正常化を受けて1974年に25単組・9地県評が結集してつくられた組織であること、1985年8月15日、中曽根首相が初めて靖国神社を公式参拝した日に、市川誠初代会長(元総評議長)が侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館(以下「南京紀念館」)の開館式に出席し、日中不再戦の誓いを刻んだ「鎮魂の時計」を南京市に寄贈したこと。その誓いを碑にして2009年12月13日に南京紀念館に建立したこと、日中労交は「日中不再戦の誓い」の精神を継承し、日中の平和友好のために活動していることを報告しました。

金子さんは、1955年の第1回原水爆禁止世界大会に国交のない中国から代表が参加し被爆者に5万元(当時の日本円で720万円)を寄付したこと、その一部を被爆者医療のために広島市に寄付したこと、それがきっかけになって原爆医療法が成立したこと、安野で中国人強制連行受難者の追悼式を行っていることを報告しました。

その話を聞いた私は、金子さんに詳しい話を聞かせてと連絡して、今回の参加を約束しました。

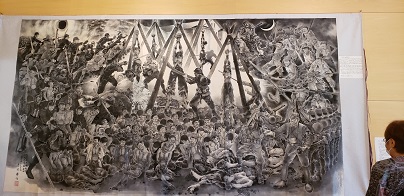

10月14日(土)14時から継承する会の主催で「和解を導いた力Part3―西松建設裁判原告・宋継堯さんの闘いをふりかえる」という集会が開かれ、50人ほどが参加しました。私は、西松安野裁判のことは最高裁で敗訴したが付言にもとづいて和解が成立したということぐらいしか知らなかったので、この集会は非常に興味深いものでした。集会は、元西松安野友好基金運営委員の杉原達さんの司会あいさつではじまり、テレビニュースなどを編集した「ニュース映像で見る宋継堯さん」が上映されました。続いて「宋継堯さんを語る」と題して、陳輝(通訳)さん、老田裕美(通訳)さん、足立修一弁護士が発言しました。

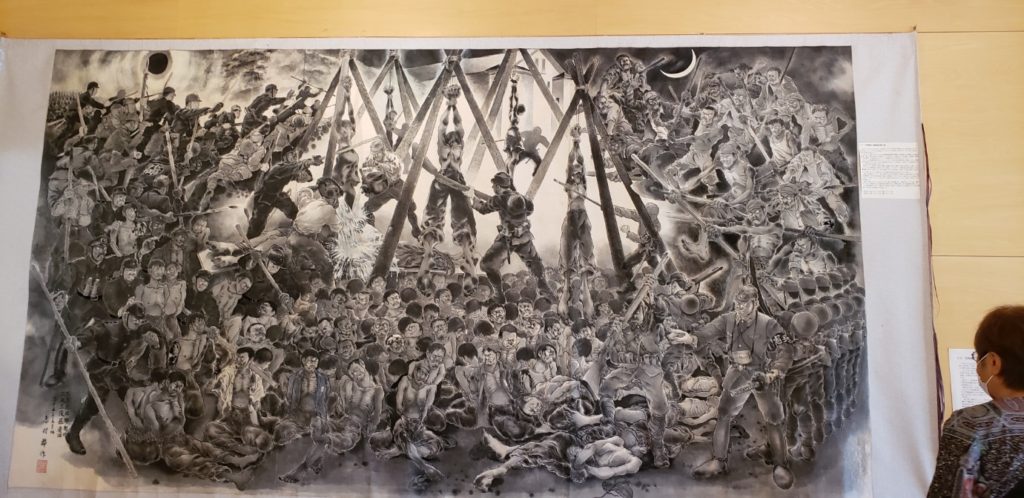

宋継堯さんは、16歳の時、国民党軍の遊撃隊に参加、日本軍の捕虜となって日本へ強制連行されました。安野の発電所工事でトロッコに石を積んで運び出す作業をしていましたが、トロッコが脱線して転倒し失明しました。病気やケガをして働けなくなった人と一緒に中国に帰されましたが、失明のため仕事もできず、乞食同然の生活をしていました。河北大学の調査によって安野の生存者であることが確認され、西松建設との交渉を始めましたが、進展せず、裁判の原告となりました。最高裁で敗訴したあと、和解成立直後に亡くなっています。安野に連行された中国人は360人、被爆死の5人を含めて29人が日本で死亡しています。

集会「和解を導いた力Part3―西松建設裁判原告・宋継堯さんの闘いをふりかえる」

集会「和解を導いた力Part3―西松建設裁判原告・宋継堯さんの闘いをふりかえる」

このような集会では、原告から強制連行とその苛酷な労働、悲惨な生活が語られることが多いですが、すでに生存者はいないので、原告の宋さんの闘いを振り返る形での集会企画になったようです。中国人と日本人の通訳が、宋継堯さんの人柄や、戦後の中国での生活状況を紹介しながら思い出を語ったことが、聞いている身としては、重いものを突き付けられるというよりは、宋さんの生き様を客観的に眺めることができ、優しく温かい目で和解に至る経過を知ることができたような気がします。

三人の発言で、印象に残った点を記してみます。陳さんは、「宋さんは西松建設に『謝罪、補償、記念碑建設』の3点を当初から要求していた」、「戦争は国の指導者、政治家が起こすものであって、庶民が起こすものではない」と発言しました。老田さんは「日本軍は中国で2000万人以上の中国人を殺した。いたるところに万人坑がある。中国国内でも何百万人の強制連行があった。日本に強制連行された中国人4万人は取るに足らぬ数字という人がいるが、それは間違いである」と語りはじめ、中国人強制連行に関する日本での16の裁判について紹介しました。「被害者を利用するのではなく、被害者の生活の中から聞き出すことが大切である」、「新美隆弁護士に『なぜ、花岡裁判、安野裁判では国を訴えなかったのか』と聞いたことがあるが、新美弁護士は『国を訴えない方が早く解決する』と答えた」、「強制連行された中国人4万人のうち、花岡で986人、西松安野で360人、西松信濃川で180人、大江山で6人(原告のみ)、三菱マテリアルでは下請けも含めて3765人、計5297人が和解できた意味は大きい」と発言しました。足立弁護士は、訴訟の経過を振り返りながら、「宋さんは、当時としては珍しく学校に6年通った人であり、高級官僚になれる道を歩んでいた。記憶が鮮明で、冷静な語り口は証言者として最適な人だった。失明に対する特別な賠償を要求することはなかったが、西松が和解に傾いていく過程では宋さんの存在は大きかった」と発言しました。

私は全港湾の委員長を退任して9年になります。16の中国人強制連行訴訟のうち港湾に関係する訴訟は、新潟、山形酒田、石川七尾の三つの裁判です。いずれも、国と企業を相手取った裁判でしたが「1972年の日中共同声明によって中国政府は戦争賠償の請求を放棄したので、個人の請求権も消滅している」という理由で原告敗訴になっています。新潟裁判では、第一審で原告が勝訴し、国と企業に対して原告一人当たり800万円の支払いを命じました。この判決を巡って、被告企業の従業員である全港湾組合員の中でも様々な意見がありました。「企業が賠償金を支払えば、賃上げに支障が出るのではないか」、「企業は国の政策にもとづいて中国人を使用したまでで、賠償金は国が全額支払うべきではないか」などの意見です。戦後補償裁判について、全港湾は「日中共同声明によって個人の賠償請求権までも放棄されたものではない」という立場で支援していました。新潟裁判の原告を支援していた新潟平和運動センターの議長は全港湾の役員でした。支援に消極的な組合員との間で板挟みになっていました。国の責任を認めた初めての判決だったので、国の責任を強調していたことを覚えています。

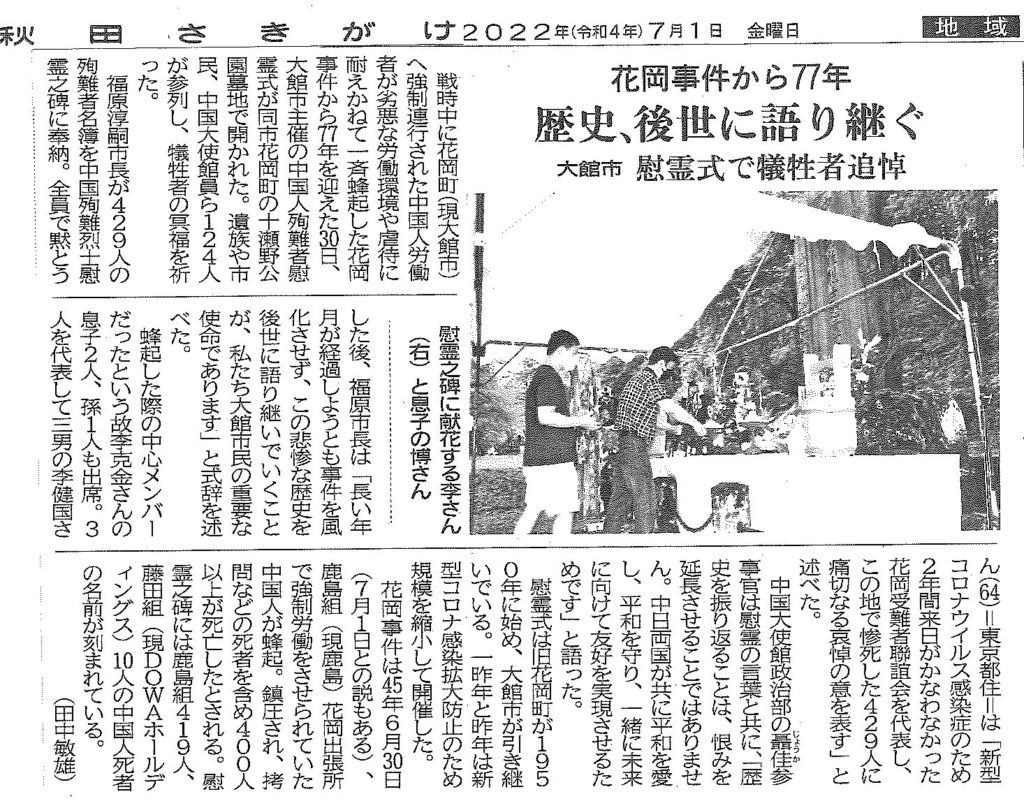

フィールドワーク、第16回中国人受難者を追悼し平和と友好を祈念する集い、善福寺での追悼法要

フィールドワーク、第16回中国人受難者を追悼し平和と友好を祈念する集い、善福寺での追悼法要

10月15日(日)には、フィールドワーク、第16回中国人受難者を追悼し平和と友好を祈念する集い、善福寺での追悼法要に参加しました。この7月に発行したフィールドワーク資料であるパンフレット「安野発電所中国人強制連行・被爆の歴史を歩く」(500円)は、とてもうまくまとめた分かりやすい資料だと感心しました。毎年、原水禁大会のフィールドワークを受け入れている「継承する会」ならではのパンフレットだと思いました。

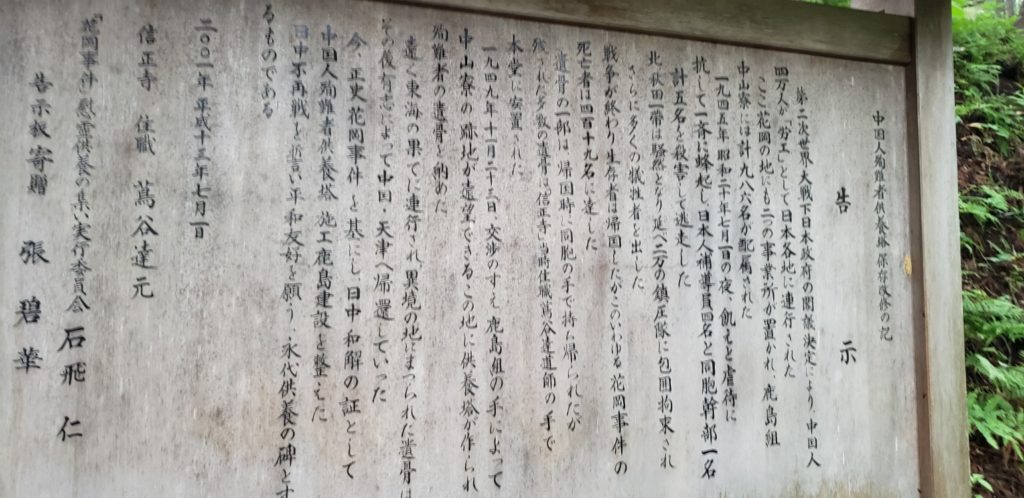

安野中国人受難之碑には、強制連行された360人全員の名前が刻まれていました。強制連行されて日本で亡くなった方の慰霊碑ではないことに気づかされました。慰霊式であれば、発言者は慰霊碑に向って参列者には背を向けて発言します。集いでの発言者は、受難の碑に一礼したあと参列者に向って発言していました。主催者挨拶は継承する会の足立修一世話人代表、来賓挨拶は安芸太田町長、善福寺住職、広島県教組委員長、メッセージが遺族、中国大阪総領事から寄せられていました。碑を建てた場所は、現在でも稼働している発電所のすぐ上の中国電力の土地で、今は安芸太田町が管理しているとのことです。慰霊式ではなかったので、善福寺での追悼法要が営まれたのだと納得しました。碑文や碑を建てた土地、式典のすすめ方は、それぞれの地域で違いがあり、地域状況、運動状況を反映したものだということが分かりました。

帰りのバスの中で、内田雅敏弁護士が、前日おこなわれた秋田県の尾去沢での中国人殉難者慰霊祭の報告をしました。三菱マテリアルとの和解によって昨年11月に「日中友好平和不戦の碑」が建てられましたが、今年初めて遺族の方が参加しました。遺族のお孫さんは「祖父が戦時中突然いなくなり、家族を見捨てて蒸発したものだと思っていた。三菱マテリアルの和解によって遺族調査が行われ、あなたの祖父は強制連行されて尾去沢で亡くなったという連絡があった。今まで蒸発した祖父を恨んでいたが、尾去沢に来て初めて祖父の人生を知ることができた。」と挨拶したことを話してくれました。

日中労交は「和解から友好へ」をスローガンに活動しています。今回、西松建設に碑を建てることを要求した宋さんの思い、碑の前で遺族が語る思いを知ることができました。日中共同声明で中国政府は「中日両国国民の友好のため」に戦争賠償を放棄したわけです。いわば政府間の和解が1972年に成立したいえます。しかし、民衆の和解はひとり一人の人生から解きほぐしていくものだと感じました。いま日本政府は、和解の精神を忘れ、戦争の加害責任がなかったように振る舞い、日中関係を友好どころか敵対関係に仕上げています。

広島で継承する会が続けている活動に触れることができ、和解事業として碑を建てる意味、後世に伝える意味を改めて考え、友好に向けて動いていることを感じる旅となりました。日中労交は、南京に「日中不再戦の誓い」の碑を建てたわけです。私は「碑守」として、毎年12月13日に南京紀念館で行われる南京大虐殺受難者追悼の国家公祭に参加すること、「誓い」を後世の人に伝えていくことの責任の重みを感じました。