藤村 妙子 日中労交事務局長

加害の歴史を心に刻んで

秋田県大館市において開かれた「2023年6.30フォーラムin大館」(6月29日大館労働福祉会館)と「中国人殉難者慰霊式」(30日大館市花岡町十瀬野公園墓地)に、日中労交からは伊藤会長をはじめ6名が参加した。 今年はコロナ禍で途絶えていた中国からのご遺族3名の他支援者3名と河北省紅十字会訪日団4名が4年ぶりに参加した。 「フォーラム」では、主催者の川田現地実行委員長から「ロシアのウクライナ侵攻は、戦中の日本を想起させる。いつも犠牲になるのは民衆である。私たちは、日本の中国をはじめとするアジアへの侵略をしっかりととらえ返さなければいけない。この花岡の地で起きた中国人労働者への虐待・虐殺を決して忘れず加害の事実を直視することが大切である。」との開会のあいさつがあった。 続いてご遺族へのインタビュー形式の証言があった。張徳健さんは、おじいさんの張根惠さんが日本に連れ去られてからの生活をおばあさんやお父さんから聞いた話を語った。「おじいさんがいなくなってからは、当時2歳だったお父さんとおばあさんだけでは暮らしていけず、おばあさんの実家や色々なところに渡り歩いて暮らした。おじいさんが残してくれた家も土地も奪われてしまった。おじいさんが花岡で亡くなったことを戦後知ったが、どのようにして亡くなったのかはよくわからない。侵略戦争の中で自分の家族のようにバラバラになり、苦しい生活を強いられた人はたくさんいる。子孫としては、日本政府は、中国人の尊厳を奪った歴史を心に刻み、正しい歴史観をもって伝えてほしい。」と語った。 王竜旺さんは、「自分は父親の王世清が帰国してから生まれた。」「父親の親であるおじいさんが中国国内で日本に連れ去られ行方不明になってしまった。おじいさんを探すためにおばあさんはいろいろ苦労したが、具合が悪くなり亡くなってしまった。父親は生き延びて日本と戦いたいと国民党軍に参加したが、日本軍に捕まり捕虜となり、花岡に連れてこられた。ここで足を怪我してしまった。父親からは、満足に食事も与えられなかったことや1945年6月30日に決起したことを聞いた。中国に帰国してからも足が悪く力仕事ができなかったので、家族はとても苦労をした。花岡であったことは決して忘れてはいけない。日本政府に謝罪と賠償を望んでいる。」と語った。

死者の恨(ハン)・生者の恥辱(ツゥルゥ)

次に花岡平和友好基金運営委員の林伯耀さんから基調講演があった。林さんは「死者の恨(ハン)をそのままにしているのは、生者の恥である」という中国の故事を題名とした。「中国人が人間らしく生きようとしたことが花岡の地では踏みにじられた。その後日本人と中国人が何十年もかけて行動してきたが、いまだに尊厳は回復されてはいない。」と語り始めた。日本側の頑迷な中国・朝鮮に対する排他的差別観と侵略戦争への無反省があること。とりわけ、鹿島側が「裁判所から勧告された金額を拠出し『花岡平和友好基金』の設立を含む和解条項に、合意いたしました。なお、本基金の拠出は、補償や賠償の性格を含むものではありません」というコメントを2000年11月29日に発したことに対する花岡事件生存者や遺族の落胆と怒についてのお話は真の和解とはなにかを考えさせられる内容だった。

今こそ日中友好を

最後に、日本人団体からの活動報告として「中国人強制連行を考える会」から今回の訪日団の紹介と昨日浅草の運行寺で張徳健さんがおじいさんの位牌と対面したことや河北省紅十字会から書が贈られたことの報告があった。「日中労交」の伊藤会長からは、南京にある碑に「日本軍国主義の中国侵略を労働者人民の闘争によって阻止しえなかったこと」そして、今また同じ歴史が繰り返そうとしている。今こそ、日中の平和友好が大切なこと。そして、日中労交が発足する前に花岡にあった遺骨を中国へ返還する事業に協力していた」と発言した。また「ノーモア南京の会」の方から、「現在大分市内に弾薬庫が作られようとしている。反対の闘いへの支援を」との発言があった。 場所をプラザ杉の子に移動して「6.30歓迎夕食会」が行われた。夕食会には、大館市福祉部長のあいさつがあり、石田寛秋田県議員が乾杯の音頭を行った。 李政美(イ・ジョンミ)さんの歌声を聞きながら料理を堪能した。そこかしこで交流の輪が広がる友好の夕べだった。

大館市主催の「中国人殉難者慰霊式」に参加

6月30日は、時々強い雨が降る中で大館市主催の「中国人殉難者慰霊式」が十瀬野公園墓地にある「中国殉難烈士慰霊之碑」の前で開かれた。 主催者の福原大館市長は「人の自由や尊厳を奪い、傷つける心なき行為は決して許されることではない。恒久平和を実現するため事件を風化させず、悲惨な歴史を後世に語り継いでいくことが私たち大館市民の使命」と式辞を述べた。秋田県知事の慰霊の言葉を代読した。 遺族を代表して張恩竜さんが、「先輩たちが鞭の下、残忍なる苦役に付された惨状を決して忘れない。圧迫に抗して1945年6月30日、決死的花岡暴動を起こしたことを忘れない。加害企業の鹿島との間で和解達成した。大館市民がコロナ禍でも厳粛な慰霊式典を続けてきたことを忘れない。血の教訓を忘れず平和を希求する。2021年3月24日大阪にて日本政府を提訴した。判決では「中国人労工の強制連行は日本政府の全面的参与による」としつつもわれらの要求は棄却された。われらは、最終的勝利を、この地に惨死した先輩たちに伝えたい。戦争反対は両国民の共通の願いである。歴史を心に刻み、中日代々の友好のためたゆまぬ努力を行う」と追悼の辞を述べた。 この後献水と大館市議会議員や各界代表者の献花があった。私たちも、李政美さんの歌声と共に献花を行い、慰霊式を終えた。

フィールドワーク 花岡事件の実相に触れる

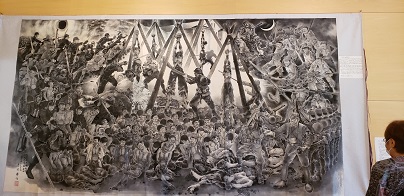

小雨の降る中、足場が悪いなどの理由で「日中不再戦の碑」や「滝ノ沢暗渠跡」には行かれなかったし、中山寮跡もバスの中からの見学となってしまった。 昼食は、共楽館跡地に建てられた体育館で食べた。この場所で3日3晩さらされた場所である。外にはこの事実を伝えるレリーフと碑が立っている。 花岡平和記念館では、展示を見ながら案内の方から説明を受けた。「強制連行された中国人は日本全国で41,762人いた。中国国内の収容所で2,015人、船内で564人、国内の事業所に到着するまでに248人が死亡している。鹿島組花岡出張所へは1944年8月8日から三回に分けて986人いた。1945年6月30日までに渡航中死亡7人も含め137人が死亡している。6月30日の一斉蜂起後、拘束され飲まず食わずの状態で3日間共楽館の広場に晒され、共楽館内や警察署では取り調べや拷問が行われた。その結果、282人の計419人が死亡している。「殉難碑」には同和鉱山での死者10名も含めた549名が慰霊されている。」などが展示物を見ながら説明を聞いた。 遺骨が中国に返還されるまで安置されていた「信正寺」では、「華人死没者追善供養塔」を見学した。鹿島は、火葬が大変だからと死体は穴を掘って埋めていた。1945年10月6日アメリカ占領軍にこのことが発見され、掘り出し焼いた後400余りの木箱に詰めて信正寺に安置した。その後も散乱する遺骨が「ひと鍬運動」などによって掘り出された。1949年に鹿島はコンクリート製の粗末な供養塔を立てた。鹿島は2000年の和解成立後、新しい供養塔を立てて古いものは撤去しようとしたが、生存者や遺族そして地元の人々の支援者などが反対し、両方ともこの地に置かれている。 どの場所も、花岡事件の実相を伝えている。ぜひ来年も慰霊祭に参加して、この事実を多くの人たちに伝えていきたい。