渡部公一 上映と講演の夕べ 12月13日(金)、18時半からカメリアプラザ(江東区亀戸文化センター)で上記集会がありました。参加は、中高年の中、学生も多数いて、会場が埋まり70人を超える参加でした。 当日は、加賀美さ … 続きを読む 忘れてはならない歴史がある - 南京大虐殺から87年 2024年東京集会

渡部公一 上映と講演の夕べ 12月13日(金)、18時半からカメリアプラザ(江東区亀戸文化センター)で上記集会がありました。参加は、中高年の中、学生も多数いて、会場が埋まり70人を超える参加でした。 当日は、加賀美さ … 続きを読む 忘れてはならない歴史がある - 南京大虐殺から87年 2024年東京集会

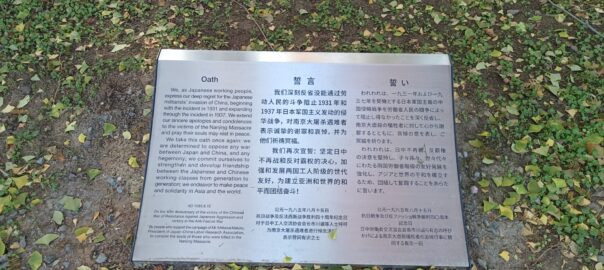

2024/12/07 土曜日 12:00 紀念館から以下のとおり連絡がありました。とてもスマートなデザインで、読みやすくなった感じです。 最近、当館の平和公園は施設の更新作業(緑のリニューアル)を行いまして、デザイナ … 続きを読む 南京紀念館の「誓い」の碑が新しくなりました。

南京大虐殺から85年 2022年東京証言集会 12月10日、東京の全水道会館で表記の集会が開かれ。オンライン含め70名が参加した。1937年12月の南京大虐殺を記憶するために毎年開かれている集会であるが、今年は南京侵 … 続きを読む 父との10年の対話のあと 父は「従軍日記」を子に託した 父の戦争をともに背負う

日時:12月10日(土)午後1時半開場 午後2時開始、4時半終了予定場所:全水道会館大会議室(JR水道橋駅下車、白山通り北へ5分) 講演:田中信幸さん (『一道背負』著者/教科書ネットくまもと事務局長) 『父の戦争 … 続きを読む 南京大虐殺から85年 2022年東京証言集会 -父の戦争をともに背負う-

報告:高幣真公(日中労交会員) 12月11日、東京お茶の水の韓国YMCA会館ホールで「南京大虐殺から84年 2021 東京証言集会」が開かれ、約100名が参加した。 冒頭、司会者から南 … 続きを読む 12月11日「南京大虐殺から84年 2021 東京証言集会」開かれる

藤村 妙子(日中労交 事務局長) 12月13日午後、全水道会館で行われた東京集会に行ってきました。毎年私たち日中労交はこの日、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞記念館において開催される「南京大屠殺死難者国家公祭儀式」に参加す … 続きを読む 南京大虐殺から83年・2020年 東京証言集会に行ってきました

「歴史を忘れず、現在の戒めとしよう」と「南京大虐殺から83年 証言を聞く東京集会」が12月13日、東京都内で開かれた。コロナのため予約制の集会であったが50名弱が参加した。 主催者の「ノーモア南京の会」を代表して田中宏先 … 続きを読む 南京大虐殺から83年・証言を聞く東京集会―歴史を忘れず、現在の戒めとしよう

日時:12月13日(日)午後2時半(開場2時15分) 場所:全水道会館 大会議室(JR水道橋駅下車、白山通り北へ徒歩5分) 集会内容: ・南京の被害者の証言 『南京幸存者・石秀英さんの被害の現場を訪ねて』(ビデオ映像) … 続きを読む 南京大虐殺から83年 2020年 東京証言集会

8月2日に亡くなられた平坂春雄元事務局長(元全港湾関西地本書記長)の葬儀 が、8月4日通夜、5日告別式の日程で兵庫県尼崎市で執り行われました。 私が参列したのは告別式ですが、コロナ対策がしっかり行われ、椅子も間隔を置 … 続きを読む 平坂春雄さん(日中労交元事務局長)が逝去―心からご冥福を!

西日本NTT関連労働組合執行委員 池田和則 はじめに 第7次「日中不再戦の誓いの旅」が12月11日~15日にあり、参加しました。行き先は、上海経由での南京でした。 さて、12月13日(1937年の)は南京陥落の日です … 続きを読む 南京―日本の加害責任を問う旅に参加して